Ich liebe Sprachen und möchte am liebsten alle lernen! Die Faszination in eine neue Welt bzw. Sprache einzutauchen, ist für mich fast berauschend. Ich höre die ersten ungewöhnlichen Laute und Wörter, versuche neue Schriftsysteme zu verstehen und so vieles mehr! Dieses Gefühl nutzt sich nicht ab, denn bei so vielen Sprachen auf der Welt, kann ich theoretisch jede Woche eine neue Sprache anfangen zu lernen und wäre erst in knapp 130 Jahren fertig.

Sind wir mal realistisch: Das wird nix! Aber trotzdem ist mein Hunger nach neuem Spracheninput gewaltig. Und weil ich keine Zeit für Sprachkurse in diesem Umfang habe, sind Sprachlern-Apps eine guter Zeitvertreib.

In den letzten Jahren sind unzählige dieser Apps aufgetaucht und bieten verschiedene Sprachen und Sprachlernmethoden an. Ich lerne ja gerne kleine Sprachen, was die Auswahl der Apps sehr begrenzt. Die Apps arbeiten mit verschiedenen Konzepten, für jeden ist etwas passendes dabei.

Und neben all diesen Vorteilen, die diese Apps bieten, gibt es auch viel Kritik. Die ist begründet und sollte gegen die Vorteile abgewogen werden.

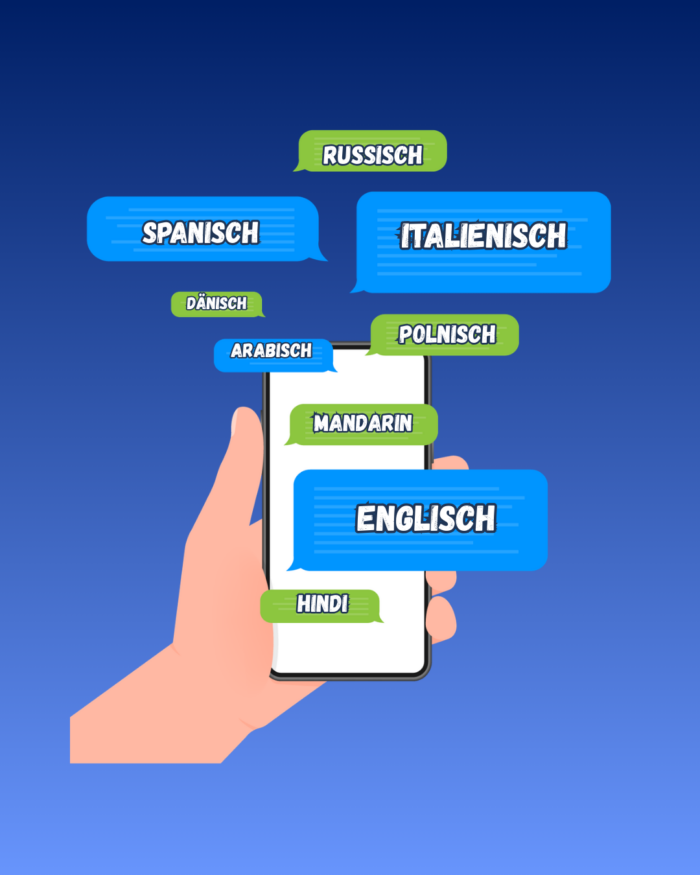

Erstmal überwiegen , für mich persönlich, die Vorteile, denn ich kann in viele Sprachen reinschnuppern oder ein paar Wörter und Phrasen lernen, ohne gleich einen ganzen Kurs zu buchen. Die Hemmschwelle ist sehr niedrig und motiviert einfach mal loszulegen. Die Auswahl an Sprachen, die viele Menschen lernen möchten, ist groß. Die großen Apps bieten Englisch, Spanisch, Italienisch oder Japanisch an, deren Prestige hoch ist. Gerade für Menschen, die nur ein wenig lernen wollen, z.B. Begrüßungsformen, sind Apps ein sinnvolle Sache.

Das Lernen bleibt flexibel, unabhängig vom Ort und Tageszeit. Man kann jederzeit lernen, vorausgesetzt der Akku und das Netz machen mit. Zu Beginn fühlt sich das Lernen leicht und meist spielerisch an, was den Einstieg leicht macht. Auch die Handhabung der jeweiligen App ist intuitiv und ohne Erklärungen möglich. Jeder lernt soviel und so schnell wie es passt. Erste Erfolge stellen sich beim täglichen Lernen rasch ein.

Die meisten Apps kombinieren die Vermittlung aktiver und passiver Fähigkeiten und wiederholen die gelernten Inhalte regelmäßig, sodass sich eine Lernroutine einstellt.

Der größter Kritikpunkt ist der Mangel an natürlicher Kommunikation. Alle Kontexte und Lernsituationen sind konstruiert und sie entwickeln sich beim Lernen nicht weiter wie es z.B. eine Unterhaltung zwischen Lernenden und Lehrkraft im Kurs tun würde. In einer echten Situation würden Lernende Feedback, in unterschiedlichen Umfang, erhalten, die keine App leisten kann.

Je nach App ist der Aufbau der Lektionen immer gleich, der Fokus liegt auf dem Aufbau des Wortschatzes, der nicht individuell auf die Bedürfnisse der Lernenden angepasst werden kann. Das führt oft zur Demotivation, weil Langeweile aufkommt. Auch die Grammatik wird meist nur nebenbei eingeführt, oft ohne Erklärungen, was besonders Erwachsene beim Lernen stört. Besonders bei grammatischen Phänomenen, die es in der eigenen L1-Sprache nicht gibt, sind die Regeln nicht intuitiv ableitbar.

Für viele sind die Abhängigkeit von der Technik und die Kosten solcher Apps, kostenlose Versionen enthalten meist viel Werbung, die größten Nachteile. Ich selbst verbringe viel Zeit am Handy oder Computer und verstehe die Abneigung gegen noch mehr Bildschirmzeit. Die Kosten sind, meiner Meinung nach, kein Ausschlusskriterium. Allerdings fände ich das Geld in einem echten Sprachkurs besser angelegt. Doch die Entwicklung und Pflege solcher Apps ist nun mal kein Hobby, sondern der Broterwerb vieler Menschen.

Als (persönliches) Fazit lässt sich sagen, dass Sprachlern-Apps ein guter Einstieg sind und grundlegende Sprachkompetenzen vermittelt werden. Die ‚echte Sprache‘ können die Apps aber nicht vermitteln und werden bei längerem Lernen nur wenig Erfolg bringen. Kleine Sprachen sind kaum vertreten, daher sind die großen Apps für Lernende wie mich nur bedingt interessant.

Nutzt du Sprachlern-Apps? Erzähl von deinen Erfahrungen!