Viele Deutschsprachige gründeten im 19. Jahrhundert in Amerika, Australien und anderen Ländern Siedlungen, die dem Gesetz des jeweiligen Staates unterlagen. Von der Seite Preußens, dass seiner Ansicht Anspruch auf Kolonien hatte, wurden Siedlungen nach preußischen Gesetzen gegründet. Bestehende indigene Herrschaftsgebiete verloren ihren Status mit Beginn der Inbesitznahme, so auch in Ozeanien, das von den Europäern unter sich aufgeteilt wurde.

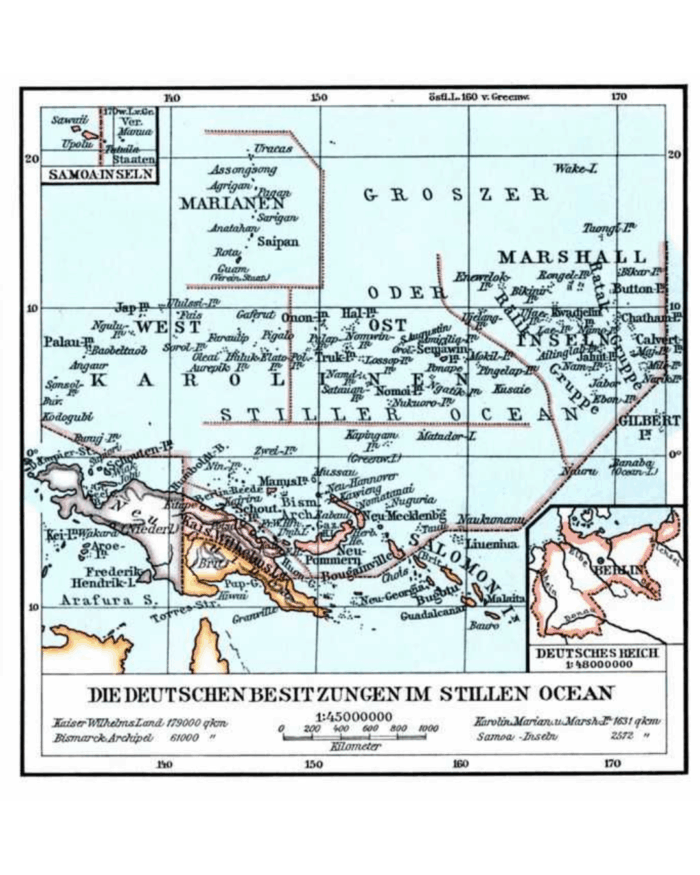

Preußen nahm sich u.a. Teile des heutigen Papua-Neugineas, Mikroniesiens und einen Teil Samoas. Militärisch waren diese Gebiete nur bedingt interessant, aber der Anbau von Kokosnuss, Tabak, Sandelholz und andere Gütern war gewinnversprechend. In der ersten Zeit lebten dort vor allem Kaufleute und Angestellte, erst später kamen die Familien nach. Die meisten Bewohner waren jedoch Arbeitskräfte von verschiedenen Inseln. Die Verwaltung war nach preußischem Vorbild straff organisiert, wichtige Orte waren Apia oder Friedrich-Wilhelmshafen.

Ab 1884 kamen immer mehr Deutsche in die Kolonien, angeworben als Arbeitskräfte im kaufmännischen Bereich und für die Plantagenbewirtschaftung. Nach einigen Jahren folgten Missionare, die sich über die ganze Pazifikregion verteilten. Der deutsche Einfluss machte sich sehr schnell im Bildungssektor bemerkbar, denn die Schulpflicht galt auch für die Kolonien und so wurden Missionsschulen eingerichtet. Deutsch war dort entweder Unterrichtssprache oder wurde als Fremdsprache gelehrt. Nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch die deutsche Kultur sollte in den Kolonien die Überlegenheit der Europäer aufzeigen. Es gab jedoch eine Mangel an Lehrkräften mit muttersprachlichem Deutschniveau, sodass auch Teile der indigenen Bevölkerung an der Schulen unterrichteten.

In manchen Gegenden, z.B. auf Saipan, war Deutsch so verbreitet, dass öffentliche Bekanntmachungen auf Deutsch aushingen. Es war durchaus üblich, dass Einheimische in der Verwaltung oder im Polizeidienst arbeiteten.

Die deutsche Sprache spielte zur Kolonialzeit innerhalb der Bevölkerung nur eine untergeordnete Rolle, selbst die Kinder aus den gemischten Ehen sprachen oft nur schlecht Deutsch. Einige Siedlungen waren aber stärker von der deutschen Sprache und Kultur geprägt, in Abhängigkeit der Einwohner*innen. Solche Siedlungen gab es auf Samoa und Deutsch-Neuguineas, sie überschritten aber kaum die Grenze von 1000 Einwohner*innen.

Neben Deutsch wie es in Deutschland gesprochen wurden, entwickelte sich eine Varietät: Unserdeutsch. Die Sprecher*innen dieser Varietät waren meist Nachkommen mit interethnischer Herkunft. Die zahlreichen Kontaktsprachen in den Kolonien beeinflussten die Sprachen der Kolonialherren, mitunter entstanden Pidginsprachen , die sich zu Kreolsprachen weiterentwickelten. Das bekannteste Beispiel ist Tok Pisin, das englisch-basiert ist.

Die Deutschen blieben meist unter sich, besuchten eigene Messen und Schulen. Da es keine großen Siedlungen gab, etablierten sich kaum Vereine für Kultur, Sport oder Gaststätten. Eine einzige deutschsprachige Wochenzeitung gab es bis 1915 auf Samoa. Bibliotheken waren nur in kleiner Zahl und meist in privaten Haushalten zu finden.

Die beiden Weltkriege gingen auch an den deutschen Siedlern nicht spurlos vorbei. Je nach Situation wurden sie entweder ausgewiesen, interniert oder durften unter Auflagen bleiben, meist wenn die Ehepartner*innen Indigene waren.

Heute spielt das Deutsche in den Länder, die aus den Kolonien hervor gegangen sind, keine Rolle mehr. Nur im Wortschatz des Tok Pisin, was heute eine Amtssprachen in Papua-Neuguinea ist, finden sich einige deutsche Wörter. Deutsche Sprachinseln sind in der Region so gut wie nicht mehr vorhanden, von einzelnen Sprecher*innen im höheren Alter abgesehen. Deutschkenntnisse wurden durch den Gebrauch des Englischen unnötig und sind nicht mehr weitergegeben worden.

Quelle

Plewnia, Albrecht & Riehl, Claudia Maria. Handbuch der deutschen Sprachminderheiten in Übersee. Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG, Tübingen 2018