Die keltischen Sprachen haben eine lange und wechselhafte Geschichte. Ihre Sprecher*innen stammen wahrscheinlich einem Gebiet nördlich der Alpen und sind dann bis ca 300 v. Chr. bis auf die Britischen Inseln gezogen. Dort sprachen die Menschen mehrere inselkeltische Sprachen. Die größte von ihnen ist Walisisch/Cymraeg.

Die meisten Sprecher*innen des Walisischen leben in Wales (ca. 550.000), aber auch in England und in Argentinien. Insgesamt wird die Zahl der Sprecher*innen auf 750.000 weltweit geschätzt. In Wales ist es neben Englisch die Amtssprache und wird in Schulen als Schulsprache genutzt.

Es ist eine vitale Sprache, was unter anderem bedeutet, dass es als Familiensprachen bzw. Erstsprache von vielen Menschen gesprochen wird und im öffentlichen Raum zu sehen ist. Waliser und Waliserinnen, die die Sprache nicht zu Hause gelernt haben, können dies in Schulen (in Wales seit 2000 ein Pflichtfach) und vielen Kursen nachholen. Es ist eins der stärksten Identitätsmerkmale der walisischen Bevölkerung und die Sprecher*innengemeinschaft wächst. Das Ziel des walisischen Parlamentes sind 1 Million Sprecher*innen bis 2050.

Das würde bedeuten, dass ca. ein Drittel der in Wales lebenden Menschen Walisisch beherrscht. Ein ambitioniertes Vorhaben, das aber von den Menschen vor Ort unterstützt wird und durch finanzielle Mittel für die Umsetzung möglich wäre.

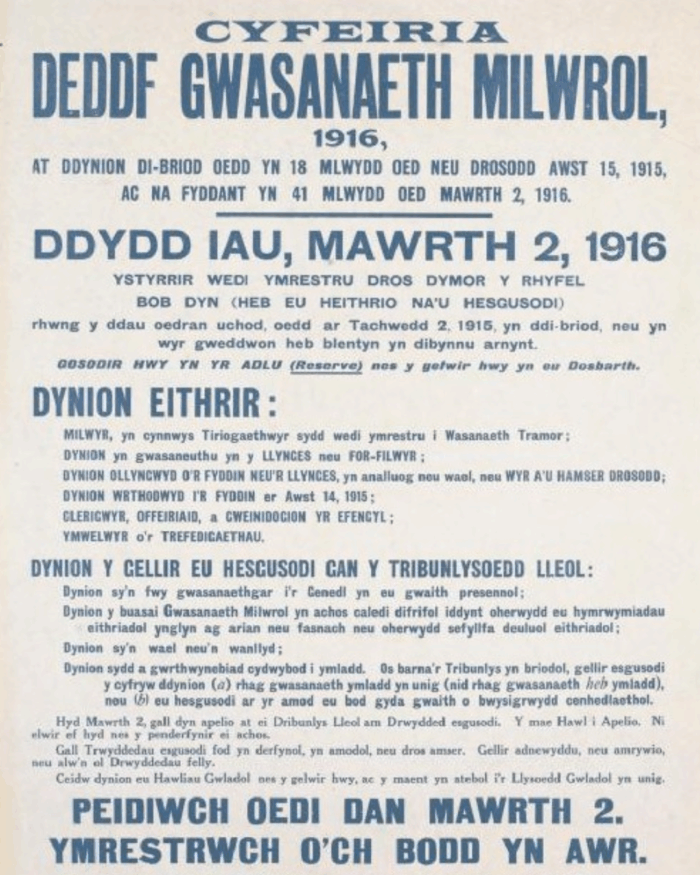

Auch die rechtliche Situation des Walisischen hat sich in den letzten 20 Jahren verbessert. Offizielle Stellen müssen Formulare auf Walisisch anbieten, die Beschilderung muss zweisprachig sein, es gibt verpflichtenden Unterricht und die britische Regierung hat die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen ratifiziert, was den Status des Walisischen stärkt.

Es gibt viele Medien, die auf Walisisch senden, jedoch sind die Printmedien kaum vertreten, weil die Verkaufszahlen sinken. Die Globalisierung hat jedoch bewirkt, dass sich Walischsprechende weltweit vernetzen können und auch die Sprache verbreitet wird.

Die meisten Konsonanten kommen als Paare, stimmhaft und stimmlos, vor und die Vokale haben kurze und lange Paarungen. Einige Laute sind für Lernende schwierig, da sie in den europäischen Sprachen nicht (mehr) vorkommen. Die Betonung liegt meistens auf der vorletzten Silbe, was stark vom Englischen abweicht.

Auch in der Grammatik zeigt sich deutlich der Unterschied zur Mehrheitssprache Englisch. Das Walisische unterscheidet zwei Genera und weist eine Verb-Subjekt-Objekt-Folge auf, die in den Sprachen der Welt nicht mal 10% der Sprachen haben. Außerdem gibt es den Anlautwechsel, bei dem sich der erste Laut eines Wortes unter bestimmten Bedingungen ändert.

Der Wortschatz ist größtenteils keltisch, aber der Kontakt mit dem Englischen ist hier ganz deutlich.

Geschrieben wird Walisisch in lateinischer Schrift, wobei die Wörter interessant aussehen, weil es viele Buchstabenkombinationen gibt, die im Englischen und Deutschen nicht vorkommen.

Ein Funfact zum Schluss: Seit der Einführung des Walisisch-Unterrichtes haben sich die schulischen Leistungen der Kinder in Wales deutlich verbessert. Mehrsprachigkeit ist also ein Gewinn für alle!

Quellen

Davies, John. A History of Wales. Penguin, London 1994

Schulze-Thulin, Britta. Lehrbuch der walisischen Sprache. Helmut Buske Verlag, Hamburg 2006