Um Sprache zu verschriftlichen, gibt es weltweit viele Schriften. Aber sprechen können wir immer viel schneller als schreiben. Will jemand das Gesprochene mitschreiben, bleiben nur zwei Möglichkeiten: langsamer sprechen oder schneller schreiben. Und weil langsamer reden z.B. bei Reden im Bundestag nicht praktikabel wäre, muss derjenige schneller schreiben. Das ist die Idee der Stenographie.

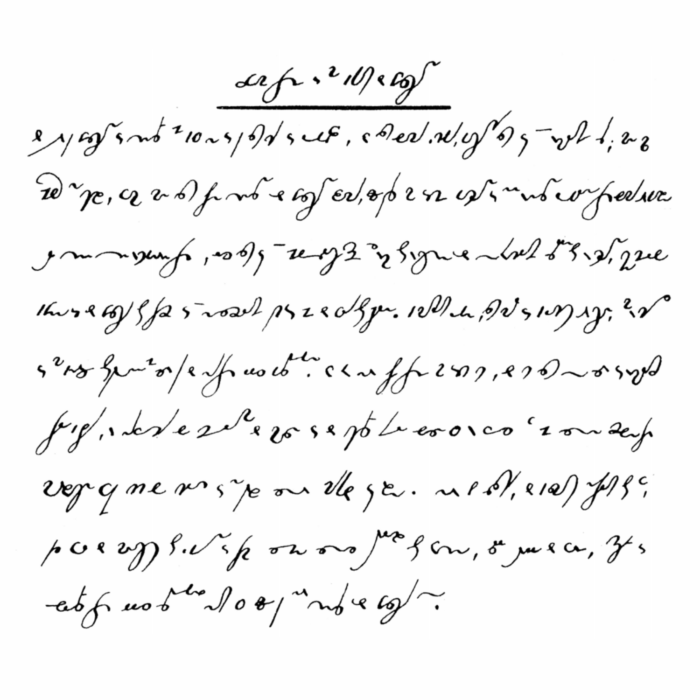

Die Stenographie ist eine Schrift, die es den Schreibenden ermöglicht Gesprochenes mitzuschreiben. Sie wird auch als Kurzschrift bezeichnet. Der Begriff ‚Stenographie‘ leitet sich vom griechischen ‚stenós‘ – ‚eng‘ und ‚gráphein‘ – ‚schreiben‘ ab. Schreibtechniken dieser Art gibt es schon seit der Zeit der Römer, mit unterschiedlicher Systematik und Verbreitung.

Generell sind solche Schreibsysteme Buchstabenschriften, also unserem lateinischen Alphabet ähnlich. Um effizient zu sein, gibt es aber auch Zeichen für Silben und häufige Wörter. Durch die Struktur und die Komplexität der verschiedenen Sprachen, ist eine Stenographie meistens nur für eine Sprache geeignet.

In Deutschland wurde die erste Stenographie im 17. Jahrhundert genutzt, die aus England übernommen wurde. Die bekannteste deutsche Schrift stammt von dem bayrischen Beamten Franz Xaver Gabelsberger aus dem Jahr 1834. Seine Schrift wurde von vielen Ländern Europas in großen Teilen übernommen und entsprechend angepasst. Auch andere Deutsche entwickelten ihre eigenen Schriftsysteme, sodass eine Vereinheitlichung nötig wurde. Diese Stenographie beruht in großen Teilen auf dem System von Gabelsberger, Scholze und Schrey.

Heute kennen wir Stenograph*innen meist aus dem Bundestag oder von Konferenzen, doch früher lernten auch Schüler*innen die Kurzschrift, um bspw. Notizen oder Mitschriften anzufertigen, die dann später ins Reine geschrieben wurden. Der Beruf der Stenotypistin war zu Beginn des 20. Jahrhunderts einer der neuen Berufe, mit denen Frauen ihren Lebensunterhalt selber verdienen konnten.

Geübte Stenograph*innen erreichen eine beachtliche Schreibgeschwindigkeit, etwa 500 Silben pro Minute. Zum Vergleich: In normalem Tempo sprechen wir etwa 350 Silben pro Minute.

Die Stenographie besteht aus Zeichen, Kürzeln und Kürzungen. Zeichen bezeichnen die einzelnen Buchstaben, wobei Konsonanten, Vokale sowie Buchstabenverbindungen z.B. <sch> oder <qu> unterschiedlich verschriftlicht werden. Kürzel sind Zeichen für hochfrequente Wörter wie Artikel oder Konjunktionen wie ‚und‘. Kürzungen sind systematische Wortabkürzungen, die genauen Regeln unterliegen. Diese drei ‚Werkzeuge‘ ermöglichen die hohe Schreibgeschwindigkeit, müssen aber intensiv und stetig geübt werden. Eine Grundvoraussetzung ist selbstverständlich die Beherrschung der deutschen Sprache und der Rechtschreibung.

Innerhalb der Kurzschrift gibt es wiederum verschiedene Systeme, um noch effektiver zu schreiben. Unter anderem wird auf Großschreibung oder Doppelkonsonanten verzichtet, die in der Abschrift natürlich wieder eingefügt werden. Ebenso können Buchstaben von Nebensilben wie in Wass-er oder Anlaute wie bei Z-ug gekürzt werden, wobei hier genau festgelegt ist was weggelassen werden kann. Nicht immer erscheinen die Kürzungen usw. logisch, sie sind aber systematisch und nicht zufällig.

Die Stenographie wird heute immer weniger im Berufsalltag genutzt und da die technischen Möglichkeiten immer besser werden, ist die Beherrschung für die meisten Menschen eher ein Hobby. Die Beherrschung fordert unser Gehirn kognitiv und kann mit anderen Gehirnjoggingstrategien verglichen werden.

Quellen

Sander-Jaenicke, Beate & Karpenstein, Hans. Art und Bau der wichtigsten Kurzschriften. Winkler, Darmstadt 1988

Wagner, Wolf-Rüdiger. Die Beschleunigung der Schrift: Geschichte der Stenografie im 19. und frühen 20. Jahrhundert. transcript Verlag, Bielefeld 2024