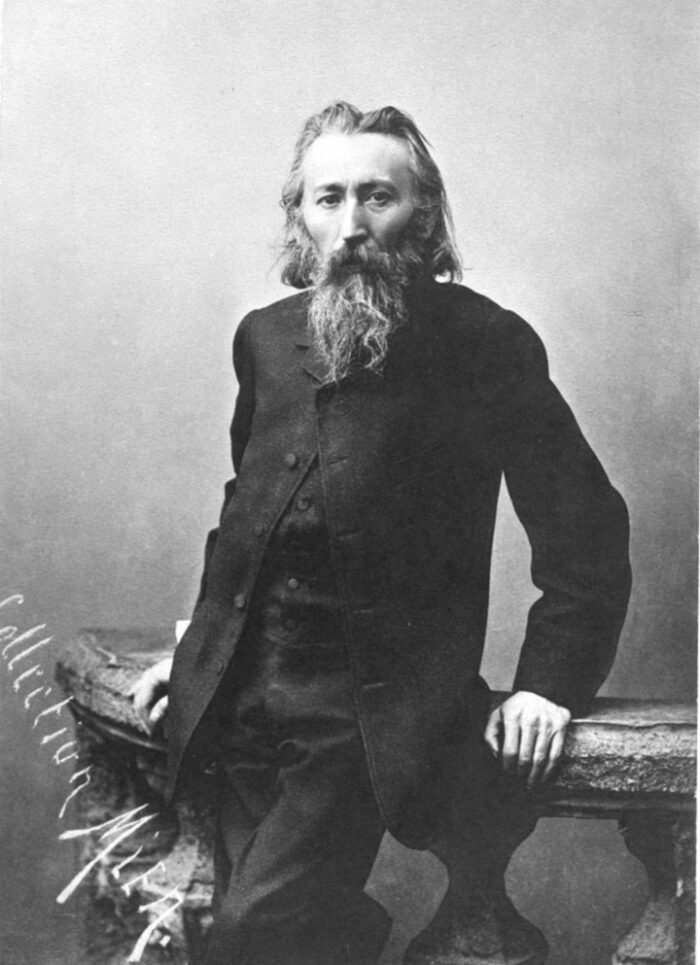

Die tschechische Sprache hat im Laufe der Jahrhunderte viele Veränderungen durchgemacht. Die fremden Einflüsse, vor allem aus dem Deutschen, sind häufig sichtbar. Doch das heutige Tschechisch wurde Ende des 18. Jahrhunderts von dem Theologen und Philologen Josef Dobrovský geprägt. Zusammen mit Josef Jungmann und Jan Kollár gilt Dobrovský als Begründer der slawistischen Wissenschaft und der heutigen tschechischen Schriftsprache.

Josef Dobrovský wurde am 17. August 1753 in Jahrmarkt (ung. Balassagyarmat) im heutigen Ungarn geboren. Er wuchs in Böhmen auf und besuchte dort hauptsächlich deutschsprachige Schulen. Nach der Schule begann er 1768 ein Studium der Philosophie an der Karls-Universität in Prag. Nach dem Studium trat Dobrovský 1772 in den Orden der Jesuiten ein, der aber ein Jahr später von Kaiser Joseph II. im Zuge einiger Reformen aufgelöst wurde. Während der Ordenszeit begann Dobrovský Theologie in Prag zu studieren. Das Studienfach befand sich durch die Reformen des Kaisers im Umbruch, viele alteingesessene Professoren musste die Universität verlassen. Nach dem Studium arbeitete Dobrovský als Lehrer bei einer Adelsfamilie.

Seine geplante Priesterweihe wurde ihm zuerst verweigert, erst 1786 konnte er sie empfangen und arbeitete dann für kurze Zeit als Rektor des Priesterseminars im Kloster im Kloster Hradisko bei Olomoc. Doch auch dieses Kloster wurde 1790 aufgelöst und dem Staat unterstellt, sodass Dobrovský nach Prag zurückkehrte, wo er als Privatlehrer arbeitete. Die Rückkehr an die Universität erwies sich als schwierig. Er forschte privat in den Bereichen Geschichte und slawische Sprachen, publizierte seine Erkenntnisse und war Gründungsmitglied der Königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften.

Durch das Studium und persönliche Interessen sprach er neben Hebräisch, viele slawische und auch einige orientalische Sprachen. Er schrieb zu Beginn seiner Forschungen vor allem in Latein und Deutsch, erst viel später in Tschechisch. Für die tschechische Sprache waren seine Studien der Kralitzer Bibel und der Grammatik des Tschechischen herausragend und bilden noch heute die Basis der tschechischen Sprache. Wie damals nicht unüblich überschnitten sich die Forschungsbereiche Dobrovskýs, was sich in seinen Veröffentlichungen zeigt. Seine Interessen waren weit verstreut, er korrespondierte mit unterschiedlichsten Gelehrten. Vor allem der Einfluss auf die Nationalbewegungen bzw. die anderen slawischen Nationalsprachen wie des Ukrainischen oder des Sorbischen gilt als wichtiger Impuls seinerseits über das Tschechische hinweg.

Dobrovskýs erste Veröffentlichung unter dem Titel „Pragische Fragmente hebräischer Handschriften“ erschien schon 1777, weitere vor allem theologische Schriften folgten, die von der Kirche nicht immer gerne gesehen waren. Später wandte er sich verstärkt der tschechischen Sprache zu, gab eine Zeitschriften heraus, schrieb Grammatiken, Wörterbücher und Werke über die tschechische Geschichte.

Besonders die Zeit Ende des 16. Jahrhunderts sah Dobrovský als wichtigste Phase des Tschechischen an. Und obwohl er meist auf Deutsch schrieb, träumte er davon, dass Tschechisch als Amtssprache innerhalb der Habsburger Monarchie anerkannt wird.

Im mittleren Erwachsenalter erkrankte Dobrovský, wahrscheinlich eine bipolare Störung, weswegen er einige Zeit in einem Krankenhaus behandelt wurde. Er zeigt oft seltsame Verhaltensweisen, schrieb kryptische Briefe und entwickelte eine Obsession für die Farbe Blau. Sein früherer Schüler Bedřich Nostic nahm ihn bei sich auf. Trotz politischer und gesundheitlicher Probleme unternahm Dobrovský Studienreisen nach Schweden, Deutschland, Russland uvm., wo er sich vor allem mit slawischen Studien und Archivarbeiten beschäftigte.

Josef Dobrovský starb am 6. Januar 1829 aufgrund einer Lungenentzündung, die er sich auf einer Reise nach Brünn zuzog. Er ruht heute auf dem Zentralfriedhof in Brünn.

Quellen

Wirtz, Markus. Josef Dobrovský und die Literatur. Dresden Univ. Press, 1999

Sturm, Heribert (Hrsg.). Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder. R. Oldenbourg Verlag. München Wien 1979